| 【理事会】 |

|---|

| 【委員会等一覧】 |

| 管理運営部門 |

| 常置委員会 |

| 総務委員会 |

| 広報・情報委員会 |

| 編集委員会 |

| 事業企画委員会 |

| 国際委員会 |

| 研究教育部門 |

| 常置委員会 |

| 研究企画委員会-研究小委員会 |

| 応用地質学教育普及委員会 |

| 研究部会 |

| 応用地形学研究部会 |

| 地下水研究部会 |

| 環境地質研究部会 |

| 災害地質研究部会 |

| 土木地質研究部会 |

| 研究小委員会 |

| 廃棄物処分における地質環境調査・解析手法に関する研究小委員会(第二期) |

| 火山地域における応用地質学的諸問題に関する研究小委員会 |

| 選挙管理委員会 |

| 特別委員会 |

| 名誉会員・功績賞選考特別委員会 |

| 論文賞選考特別委員会 |

| 社会貢献と魅力発信に関する特別委員会 |

| 創立60周年記念事業特別委員会 |

| 他学会等合同委員会 |

| 入会案内 |

| 支部活動 |

| 総会・シンポジウム |

| 研究発表会・見学会 |

| 講習会・現場研修会 |

| 写真で見る応用地質 |

| 情報公開 |

| English Site |

| お問い合せ・事務局 |

概要

1.設立の背景と目的

「土木地質学のリノベーションをめざして」

我が国の土木地質学は、戦前よりダム・トンネル等の地質調査の際に地質学の応用技術として取り入れられ、渡邊貫(1898-1974)が「土木地質學」を1928年に出版した時期にはじまる。それ以後、黒部ダムや東海道新幹線の建設に代表される高度経済成長期に体系的な土木地質学として発達した。その後景気の上昇とともに成長し、社会の経済事情の変遷とともに下記のような経過をたどった。

(土木地質学) (社会の経済事情)

1928~1960年 黎明期 戦前戦後の動乱~復興期

1960~1975年 体系的土木地質学の発達 高度経済成長期

1975~1995年 成長期 安定成長期(バブル期)

1995~2011年 円熟期 景気低迷期

2011~ 改革期?(リノベーション) 混迷の時代?(東日本大震災以降)

近年、経済の低迷から土木構造物の建設量が減少しているが、土木地質学は、土木構造物の建設だけでなく国土の利用・保全・管理全般において不可欠な学問である。これまで土木地質学は土木構造物の建設というニーズに呼応して発展してきたが、これに加えて今後は、経済性とリスクのバランスを意識した建設、土木構造物の老朽化と国土の荒廃、自然災害、環境問題や廃棄物問題、エネルギー問題、福祉問題などの逼迫する現代的なニーズに呼応して常に最新・最適な技術を準備し、社会に提供していく必要がある。また、国内の課題だけでなく、水問題などの国際的な課題等に対しても対応できるように、日本の土木地質調査技術の体系化、標準化、国際化なども求められる。

そこで本研究部会では、土木構造物の建設において培った技術力を現代的・国際的なニーズに活かすため、土木地質学をリノベーションすることを目標とする。このため本研究部会では、土木地質の問題事例や技術的課題、現状の最先端技術や最先端建設事例などについて整理した上で、現代社会において必要とされる土木地質学とは何か、どのように貢献すべきかを幅広に議論し、現代土木地質学の体系化と標準化に向けた作業を行う。

(参考:土木地質学とは)

・「土木関連の仕事を計画し、進めていく過程で地盤に関する諸問題を地質学の立場から総合的に解釈、検討する学問」(応用地質用語集)

・「土木構造物の選定・施工・施工・保守などの主に土木建設方面に貢献する地質学」(新編地学事典)

・「地質学の立場から、建設、防災、環境保全等の計画、設計、施工についての問題点の提示、考察・評価、提言等を行う学問分野(以下略)」(土木用語大辞典)

2.活動内容

本研究部会は今年度開始のため、詳細な活動内容を議論しているところであるが、当面の活動内容は以下の通りである。

(1)土木地質に関する基礎的な研究

(2)土木地質学に関する主要技術の現状と課題の調査・整理

(3)土木地質学に関する将来ビジョンの検討

(4)土木地質調査の標準化ないしガイドラインの検討

(5)上記に関する教育・普及、行事等の企画

構成メンバー

部会長

片山 政弘(熊谷組)

副部会長

宇田川 義夫(清水建設),綿谷博之(建設技術研究所)

幹事

阿部 徳和(日本工営),白鷺 卓(鹿島建設),森 良樹(パスコ)

委員

上田 広和(ニュージェック),加登住 誠(加登住商店),金井 哲男(応用地質),加藤 猛士(川崎地質),

川越 健(日本交通技術),岸本 圭(国際航業),塩見 哲也(ニュージェック),白石 恵津(八千代エンジニヤリング),

寺田 貴俊(日本工営),永井 誠二(日本国土開発),西塚 大(ドーコン),西柳 良平(地圏総合コンサルタント),

長谷川 怜思(八千代エンジニヤリング),人見 美哉(ドーコン),寳谷 周(安藤ハザマ),

桝田 卓(八千代エンジニヤリング),松尾 達也(水資源機構),三谷 由加里(建設技術研究所),宮村 滋(日本工営),

宮本 浩二(応用地質),村井 政徳(清水建設),矢島 良紀(土木研究所),吉野 尚人(戸田建設)

顧問

顧問:大塚康範(日本応用地質学会),佐々木 靖人,石田 良二(ジェイアール総研エンジニアリング)

ワーキンググループ活動

ダム地質カードの作成・配布

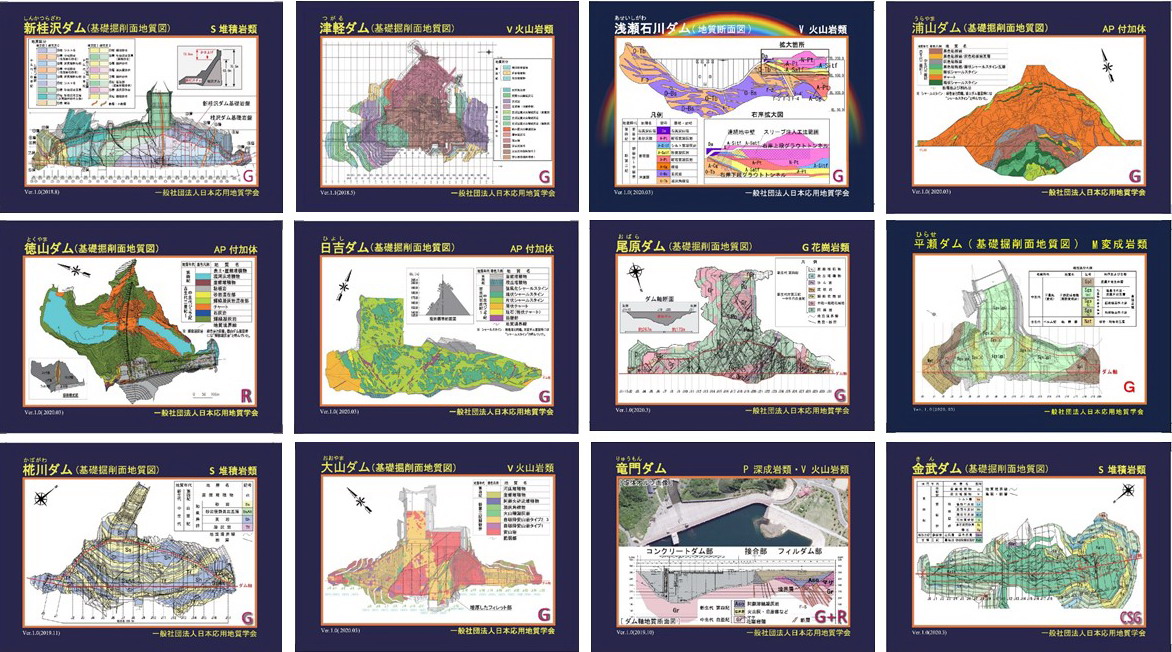

ダム地質カードとは

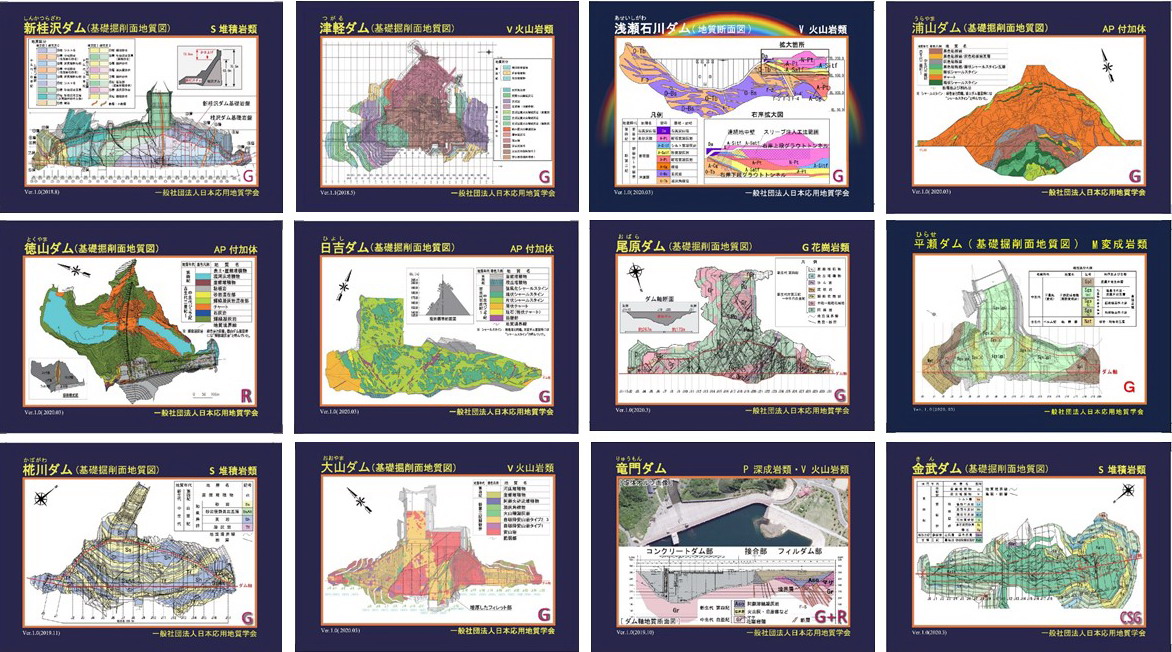

日本応用地質学会では、土木事業における地質の重要性を理解していただくために、「ダム地質カード」を作成し、無料配布を行っています。“ダム地質カード”はダムの足下の地質分布を掘削時に作成されるスケッチや断面図等をもとに示したもので、ダム建設時には非常に細かな地質の確認が実施されていることが理解できます。また、ダムの形式はダムの足下の地質の状況に応じて様々な形状を示しており、ダム建設にとって、足下の地質状況を把握することが非常に重要であることが理解できます。

ダム地質カードの作成・発行にあたっては、国土交通北海道開発局・東北地方整備局・中国地方整備局、九州地方整備局、内閣府沖縄総合事務局、水資源機構、香川県、山口県のご協力と承認を受け、日本応用地質学会で発行を行っています。

ダム地質カードの配布方法

原則各ダムの事業所・管理所ならびに一般社団法人日本応用地質学会事務局にて配布を行っております。

配布場所や配布時間の詳細については、各ダムの事業所・管理所にお問い合わせください。

ダムを見学し、その足下の地質も理解して頂きたいという趣旨で作成しておりますので、ダムを直接見て頂き

入手して頂ければ幸いです。

※ダム地質カードの配布については在庫限りとなりますので、あらかじめご了承ください。

お越しの際は、事前に在庫を確認されることをお勧めします。

なお、日本応用地質学会事務局での受け取りは平日10時~16時30分といたします。

事務局はこちら

※日本応用地質学会事務局での受け取りは、お一人様いずれかのダム地質カード1枚限りとさせて頂きます。

2020年7月時点のラインナップ

ダム地質カードの部屋

ダム地質カードは、「土木事業の重要性」、「土木事業における地質の重要性」、「土木における応用地質学の重要性」を、広く一般の方に理解いただくことを目的に作成しています。より深く知りたいという方は、こちらも併せてご覧ください。

ダム地質カードの部屋

高解像度版(23.9 MB)はこちら

低解像度版(5.05 MB)はこちら

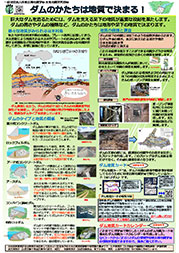

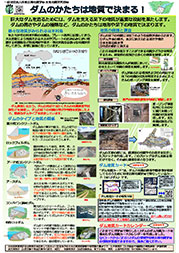

ポスター:ダムのかたちは地質で決まる!

ダウンロード(1.98 MB)はこちら

ダウンロード(1.98 MB)はこちら

「2021年 全国ダムカード展inふじおかでのダム地質カードの出展報告」

イベント参加報告

当日の動画(YouTubeへのリンク)

今後もダムや地質を皆様により詳しく知ってもらえるように当ホームページを更新していきますので引き続き閲覧ください。

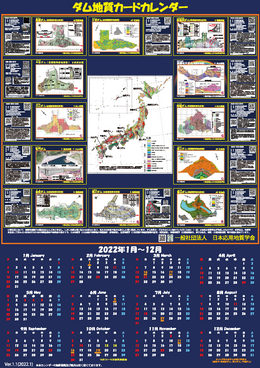

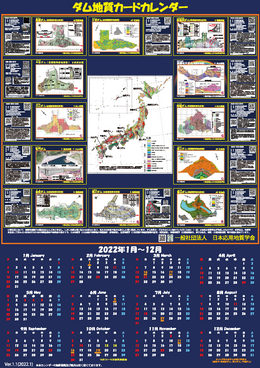

ダム地質カードカレンダーの作成

土木地質研究部会におけるアウトリーチの一環として、ダム地質カードカレンダーを作成・公開いたします。

どなたでも無料でPDFデータをダウンロードすることができます。印刷してぜひご活用下さい。

ご利用に際し、カレンダーの全部又は一部を無断で複製、転用、改変、販売することは固く禁じておりますので、ご注意ください。

A2版カレンダー

ダウンロードはこちら

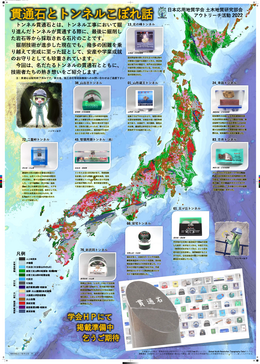

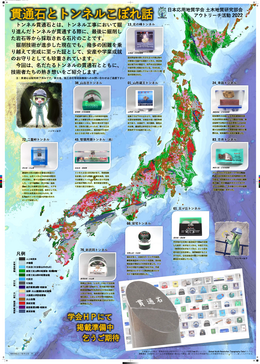

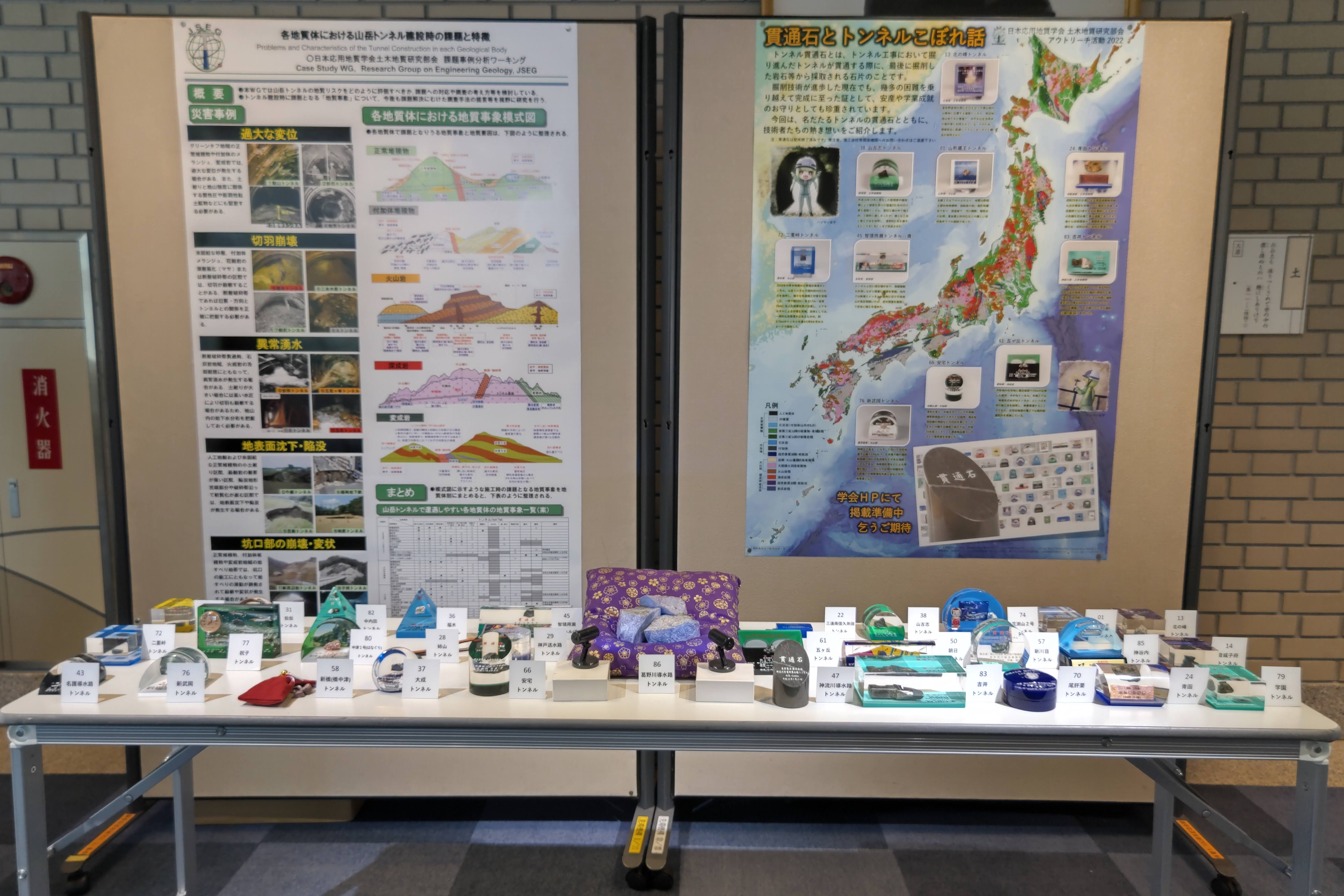

貫通石ポスターの作成・研究発表会での展示

トンネル貫通石とは、トンネルが貫通する際に、最後に掘削した岩石等から採取される石片のことです。

幾多の困難を乗り越えて完成に至った証として、安産や学業成就のお守りとしても珍重されています。

本ポスターでは、名だたるトンネルの貫通石とともに、技術者たちの熱き想いをご紹介します。

注:貫通石は配布終了済みです。発注者、施工会社等関係機関へのお問い合わせはご遠慮下さい。

ポスター内の写真は、一部加工を行っています。

ご利用に際し、ポスターの全部又は一部を無断で複製、転用、改変、販売することは固く禁じておりますので、ご注意ください。

貫通石ポスターと2022年研究発表会での展示状況

ダウンロードはこちら

委員会活動記録

アウトリーチ活動

2021年6月26日~7月25日 群馬県藤岡市|全国ダムカード展inふじおか ポスター展示、普及・啓発

イベント参加報告

研究部会

第 1回(2012年 6月14日),第 2回(2012年 8月23日),第 3回(2012年10月30日),第 4回(2013年 1月18日)

第 5回(2013年 4月18日),第 6回(2013年 6月12日),第 7回(2013年 8月23日),第 8回(2013年10月23日)

第 9回(2013年12月13日),第10回(2014年 2月24日),第11回(2014年 4月11日),第12回(2014年 8月 1日)

第13回(2014年10月 3日),第14回(2014年12月19日),第15回(2015年 1月23日),第16回(2015年 4月 9日)

第17回(2015年 6月 5日),第18回(2015年 8月28日),第19回(2016年 1月29日),第20回(2016年 7月29日)

第21回(2016年10月 4日),第22回(2017年 1月27日),第23回(2017年 5月12日),第24回(2017年 7月 7日)

第25回(2017年 9月 7日),第26回(2017年11月22日),第27回(2018年 1月26日),第28回(2018年 4月20日)

第29回(2018年 5月 7日),第30回(2018年 6月22日),第31回(2018年 8月28日),第32回(2019年 1月25日)

第33回(2019年 4月12日),第34回(2019年 6月13日),第35回(2019年 8月 8日),第36回(2019年12月 5日)

第37回(2020年 2月13日),第38回(2020年10月27日),第39回(2021年 1月29日),第40回(2021年 4月16日)

第41回(2021年 6月30日),第42回(2021年 8月19日),第43回(2021年10月21日),第44回(2022年12月14日)

第45回(2022年 1月28日),第46回(2022年 3月10日),第47回(2022年 5月27日),第48回(2022年 7月22日)

第49回(2022年11月18日),第50回(2023年 1月27日),第51回(2023年 4月28日),

現地見学会

第 1回現地見学会(2013年 1月18日) :中目黒換気所

第 2回現地見学会(2014年 5月29-30日):五ヶ山ダム,大分川ダム((社)建設コンサルタンツ協会と合同開催)

第 3回現地見学会(2015年 8月 4日) :河内川ダム

第 4回現地見学会(2015年10月15-16日):クニマイン㈱ベントナイト鉱山ほか

第 5回現地見学会(2016年12月 3- 4日):熊本地震現地視察

第 6回現地見学会(2017年10月18-19日):島原半島ジオパーク,中尾トンネル,平間トンネル

第 7回現地見学会(2018年11月 9-10日):椛川ダム,野島断層保存館,明石海峡大橋ほか

第 8回現地見学会(2019年10月 3- 4日):青崩峠道路トンネル,大鹿村中央構造線博物館ほか

第 9回現地見学会(2020年 2月19日):大切畑ダム

第10回現地見学会(2022年10月18-19日):㈱砂子組石炭露天掘り坑、十勝岳爆発避難記念碑、忠別ダムほか

課題事例分析ワーキング

第 1回(2013年 6月15日),第 2回(2013年 9月24日),第 3回(2014年 1月24日),第 4回(2014年 5月20日)

第 5回(2014年10月30日),第 6回(2015年 1月19日),第 7回(2015年 8月28日),第 8回(2016年 1月29日)

第 9回(2016年 7月14日),第10回(2016年 9月27日),第11回(2017年 1月13日),第12回(2017年 4月13日)

第13回(2017年 8月 4日),第14回(2017年11月14日),第15回(2018年 1月23日),第16回(2018年 4月20日)

第17回(2018年 6月12日),第18回(2019年 4月12日),第19回(2019年12月 5日),第20回(2020年 2月13日)

第21回(2021年 6月28日),第22回(2021年 8月20日),第23回(2021年 9月24日),第24回(2021年11月24日)

第25回(2022年 1月20日),第26回(2022年 4月 8日),第27回(2022年 4月26日),第28回(2022年 5月27日)

第29回(2022年 7月 6日),第30回(2022年10月 4日),第31回(2022年11月18日),第32回(2023年 1月27日)

第33回(2023年 4月28日),

ダムワーキング

第 1回(2013年11月25日),第 2回(2014年 2月 7日),第 3回(2014年 5月19日),臨 時(2014年 8月 9日)

第 4回(2014年 9月12日),第 5回(2014年10月 3日),第 6回(2014年12月19日),第 7回(2015年 1月 8日)

第 8回(2015年 2月13日),第 9回(2015年 4月 9日),第10回(2015年 6月 5日),第11回(2016年 1月29日)

第12回(2016年 7月29日),第13回(2016年10月 4日),第14回(2017年 1月27日),第15回(2017年 4月29日)

第16回(2017年 7月 7日),第17回(2017年 9月 7日),第18回(2017年11月 7日),第19回(2018年 1月26日)

第20回(2018年 4月20日),第21回(2018年 5月 7日),第22回(2018年 6月22日),第23回(2019年 1月25日)

第24回(2019年 4月12日),第25回(2019年 6月13日),第26回(2019年 8月 8日),第27回(2019年12月 5日)

第28回(2020年 2月13日),第29回(2020年 6月19日),第30回(2021年 6月29日),第31回(2021年 8月 3日)

第32回(2021年 8月31日),第33回(2021年10月 6日),第34回(2022年 2月 1日),第35回(2022年 2月11日)

第36回(2022年 2月18日),第37回(2022年 5月20日),第38回(2022年 6月10日),第39回(2022年 7月22日)

第40回(2022年11月 2日),第41回(2023年 1月27日),第42回(2023年 4月26日),

講習会、シンポジウムほか

平成25年度土木地質研究ミニ講習会(2013年 8月23日) 講師:奥田英治氏(日本工営㈱)「土木地質の課題-古くて新しい、基本に戻ることの大切さ-」

平成25年度応用地質学会研究発表会(2013年10月24-25日) 口頭発表:「事例収集に基づく土木地質分野における現状と課題」

平成25年度応用地質学会研究発表会(2013年10月24-25日) 口頭発表:「東日本大震災をふまえた土木地質学の課題と提言」

平成26年度土木地質研究ミニ講習会(2014年 4月11日) 講師:大島洋志氏(㈱国際航業)「歴史と経験の両方に学ぶことの必要性」

平成26年度応用地質学会研究発表会(2014年10月29-30日) ポスター発表:「ダム基礎掘削面における地質タイプ別の地質図の正答率と調査密度」

平成26年度応用地質学会研究発表会(2014年10月29-30日) ポスター発表:「山岳トンネルの調査段階における地質調査数量の現状と課題について」

平成27年度応用地質学会シンポジウム(2015年 6月12日)「土木地質図の信頼性に関する課題とその対策」(公益(社)物理探査学会との共催)

平成29年度応用地質学会シンポジウム(2017年 6月09日)「土木地質に関するアウトリーチの目的とコンテンツの検討」 土木地質研究部会

平成30年度応用地質学会シンポジウム(2018年 6月29日)「土木構造物に関する最近10年の

主な地質災害の対応と課題」

平成30年度応用地質学会シンポジウム(2018年 6月29日)ポスター発表:「各地質体における山岳トンネル建設時の課題と特徴」「ダム建設時における各地質体の調査の課題と特徴」

The 2018 Annual AEG meeting/XIII IAEG Congress in San Francisco(2018年 9月18-22日) 口頭発表:「Concordance Rate of Geology and Rock Mass Class between Estimated and Excavated Maps in Dam Foundation Surfaces」 加登住委員

令和元年度土木地質研究ミニ講習会(2019年12月 5日) 講師:脇坂安彦氏(日本応用地質学会 会長(一般財団法人 ダム技術センター))「土木地質学における岩石学・鉱物学の活用」

令和4年度応用地質学会研究発表会(2022年10月13-14日) ポスター発表:「山岳トンネルにおける地質調査の留意点(断層破砕帯)」「山岳トンネルにおける地質調査の留意点(地すべり地帯)」

令和4年度土木地質研究ミニ講習会(2022年12月22日) 講師:原口 強氏(東北大学災害科学国際研究所特任教授)「地形画像診断の最前線」

ダム地質カードとは

日本応用地質学会では、土木事業における地質の重要性を理解していただくために、「ダム地質カード」を作成し、無料配布を行っています。“ダム地質カード”はダムの足下の地質分布を掘削時に作成されるスケッチや断面図等をもとに示したもので、ダム建設時には非常に細かな地質の確認が実施されていることが理解できます。また、ダムの形式はダムの足下の地質の状況に応じて様々な形状を示しており、ダム建設にとって、足下の地質状況を把握することが非常に重要であることが理解できます。

ダム地質カードの作成・発行にあたっては、国土交通北海道開発局・東北地方整備局・中国地方整備局、九州地方整備局、内閣府沖縄総合事務局、水資源機構、香川県、山口県のご協力と承認を受け、日本応用地質学会で発行を行っています。

ダム地質カードの配布方法

原則各ダムの事業所・管理所ならびに一般社団法人日本応用地質学会事務局にて配布を行っております。

配布場所や配布時間の詳細については、各ダムの事業所・管理所にお問い合わせください。

ダムを見学し、その足下の地質も理解して頂きたいという趣旨で作成しておりますので、ダムを直接見て頂き

入手して頂ければ幸いです。

※ダム地質カードの配布については在庫限りとなりますので、あらかじめご了承ください。

お越しの際は、事前に在庫を確認されることをお勧めします。

なお、日本応用地質学会事務局での受け取りは平日10時~16時30分といたします。

事務局はこちら

※日本応用地質学会事務局での受け取りは、お一人様いずれかのダム地質カード1枚限りとさせて頂きます。

2020年7月時点のラインナップ

ダム地質カードの部屋

ダム地質カードは、「土木事業の重要性」、「土木事業における地質の重要性」、「土木における応用地質学の重要性」を、広く一般の方に理解いただくことを目的に作成しています。より深く知りたいという方は、こちらも併せてご覧ください。

|  |

| ダム地質カードの部屋 高解像度版(23.9 MB)はこちら 低解像度版(5.05 MB)はこちら | ポスター:ダムのかたちは地質で決まる! ダウンロード(1.98 MB)はこちら ダウンロード(1.98 MB)はこちら |

今後もダムや地質を皆様により詳しく知ってもらえるように当ホームページを更新していきますので引き続き閲覧ください。

どなたでも無料でPDFデータをダウンロードすることができます。印刷してぜひご活用下さい。

ご利用に際し、カレンダーの全部又は一部を無断で複製、転用、改変、販売することは固く禁じておりますので、ご注意ください。

|

| A2版カレンダー ダウンロードはこちら |

貫通石ポスターの作成・研究発表会での展示

トンネル貫通石とは、トンネルが貫通する際に、最後に掘削した岩石等から採取される石片のことです。

幾多の困難を乗り越えて完成に至った証として、安産や学業成就のお守りとしても珍重されています。

本ポスターでは、名だたるトンネルの貫通石とともに、技術者たちの熱き想いをご紹介します。

注:貫通石は配布終了済みです。発注者、施工会社等関係機関へのお問い合わせはご遠慮下さい。

ポスター内の写真は、一部加工を行っています。

ご利用に際し、ポスターの全部又は一部を無断で複製、転用、改変、販売することは固く禁じておりますので、ご注意ください。

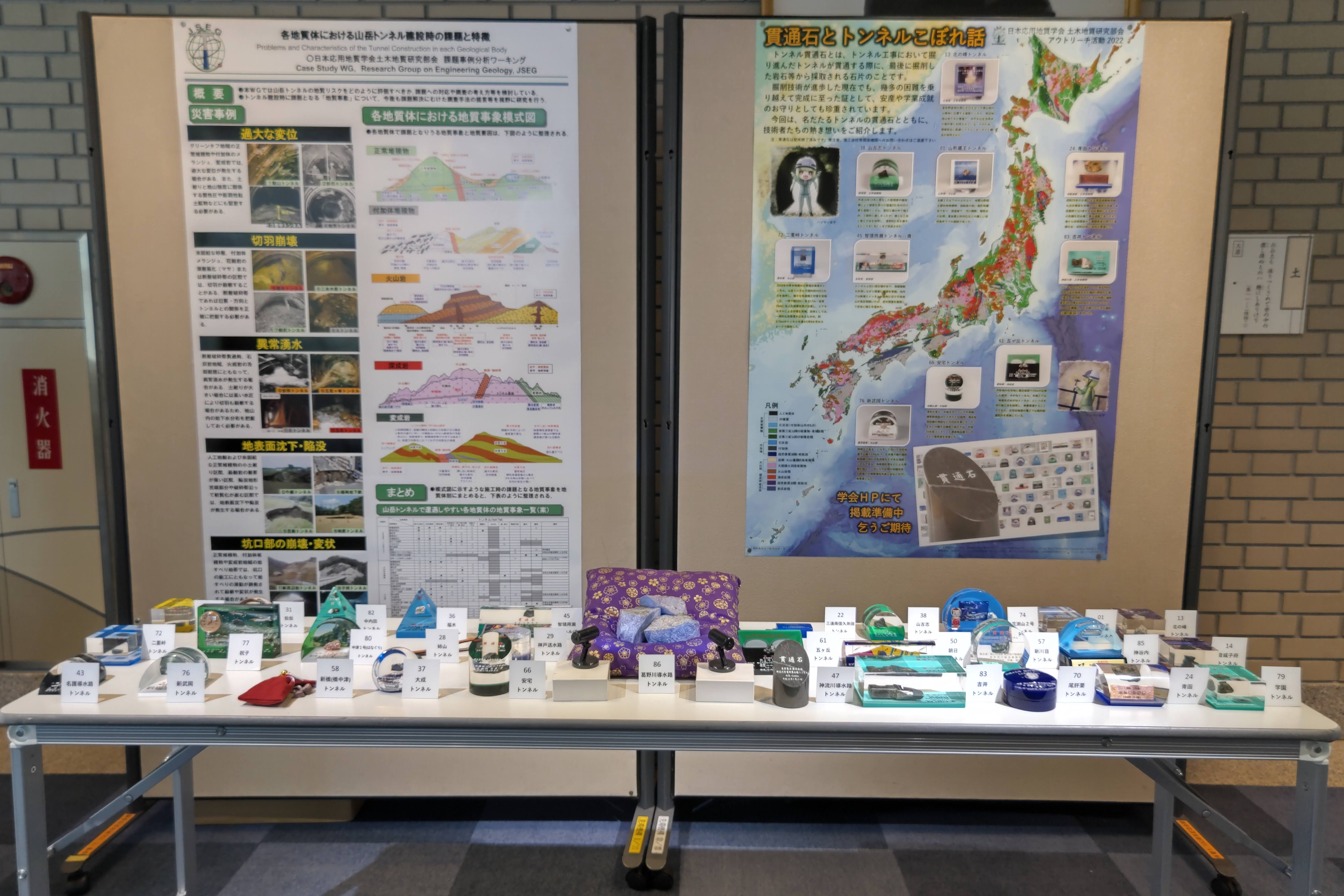

貫通石ポスターと2022年研究発表会での展示状況

ダウンロードはこちら

委員会活動記録

アウトリーチ活動

2021年6月26日~7月25日 群馬県藤岡市|全国ダムカード展inふじおか ポスター展示、普及・啓発

イベント参加報告

研究部会

第 1回(2012年 6月14日),第 2回(2012年 8月23日),第 3回(2012年10月30日),第 4回(2013年 1月18日)

第 5回(2013年 4月18日),第 6回(2013年 6月12日),第 7回(2013年 8月23日),第 8回(2013年10月23日)

第 9回(2013年12月13日),第10回(2014年 2月24日),第11回(2014年 4月11日),第12回(2014年 8月 1日)

第13回(2014年10月 3日),第14回(2014年12月19日),第15回(2015年 1月23日),第16回(2015年 4月 9日)

第17回(2015年 6月 5日),第18回(2015年 8月28日),第19回(2016年 1月29日),第20回(2016年 7月29日)

第21回(2016年10月 4日),第22回(2017年 1月27日),第23回(2017年 5月12日),第24回(2017年 7月 7日)

第25回(2017年 9月 7日),第26回(2017年11月22日),第27回(2018年 1月26日),第28回(2018年 4月20日)

第29回(2018年 5月 7日),第30回(2018年 6月22日),第31回(2018年 8月28日),第32回(2019年 1月25日)

第33回(2019年 4月12日),第34回(2019年 6月13日),第35回(2019年 8月 8日),第36回(2019年12月 5日)

第37回(2020年 2月13日),第38回(2020年10月27日),第39回(2021年 1月29日),第40回(2021年 4月16日)

第41回(2021年 6月30日),第42回(2021年 8月19日),第43回(2021年10月21日),第44回(2022年12月14日)

第45回(2022年 1月28日),第46回(2022年 3月10日),第47回(2022年 5月27日),第48回(2022年 7月22日)

第49回(2022年11月18日),第50回(2023年 1月27日),第51回(2023年 4月28日),

現地見学会

第 1回現地見学会(2013年 1月18日) :中目黒換気所

第 2回現地見学会(2014年 5月29-30日):五ヶ山ダム,大分川ダム((社)建設コンサルタンツ協会と合同開催)

第 3回現地見学会(2015年 8月 4日) :河内川ダム

第 4回現地見学会(2015年10月15-16日):クニマイン㈱ベントナイト鉱山ほか

第 5回現地見学会(2016年12月 3- 4日):熊本地震現地視察

第 6回現地見学会(2017年10月18-19日):島原半島ジオパーク,中尾トンネル,平間トンネル

第 7回現地見学会(2018年11月 9-10日):椛川ダム,野島断層保存館,明石海峡大橋ほか

第 8回現地見学会(2019年10月 3- 4日):青崩峠道路トンネル,大鹿村中央構造線博物館ほか

第 9回現地見学会(2020年 2月19日):大切畑ダム

第10回現地見学会(2022年10月18-19日):㈱砂子組石炭露天掘り坑、十勝岳爆発避難記念碑、忠別ダムほか

課題事例分析ワーキング

第 1回(2013年 6月15日),第 2回(2013年 9月24日),第 3回(2014年 1月24日),第 4回(2014年 5月20日)

第 5回(2014年10月30日),第 6回(2015年 1月19日),第 7回(2015年 8月28日),第 8回(2016年 1月29日)

第 9回(2016年 7月14日),第10回(2016年 9月27日),第11回(2017年 1月13日),第12回(2017年 4月13日)

第13回(2017年 8月 4日),第14回(2017年11月14日),第15回(2018年 1月23日),第16回(2018年 4月20日)

第17回(2018年 6月12日),第18回(2019年 4月12日),第19回(2019年12月 5日),第20回(2020年 2月13日)

第21回(2021年 6月28日),第22回(2021年 8月20日),第23回(2021年 9月24日),第24回(2021年11月24日)

第25回(2022年 1月20日),第26回(2022年 4月 8日),第27回(2022年 4月26日),第28回(2022年 5月27日)

第29回(2022年 7月 6日),第30回(2022年10月 4日),第31回(2022年11月18日),第32回(2023年 1月27日)

第33回(2023年 4月28日),

ダムワーキング

第 1回(2013年11月25日),第 2回(2014年 2月 7日),第 3回(2014年 5月19日),臨 時(2014年 8月 9日)

第 4回(2014年 9月12日),第 5回(2014年10月 3日),第 6回(2014年12月19日),第 7回(2015年 1月 8日)

第 8回(2015年 2月13日),第 9回(2015年 4月 9日),第10回(2015年 6月 5日),第11回(2016年 1月29日)

第12回(2016年 7月29日),第13回(2016年10月 4日),第14回(2017年 1月27日),第15回(2017年 4月29日)

第16回(2017年 7月 7日),第17回(2017年 9月 7日),第18回(2017年11月 7日),第19回(2018年 1月26日)

第20回(2018年 4月20日),第21回(2018年 5月 7日),第22回(2018年 6月22日),第23回(2019年 1月25日)

第24回(2019年 4月12日),第25回(2019年 6月13日),第26回(2019年 8月 8日),第27回(2019年12月 5日)

第28回(2020年 2月13日),第29回(2020年 6月19日),第30回(2021年 6月29日),第31回(2021年 8月 3日)

第32回(2021年 8月31日),第33回(2021年10月 6日),第34回(2022年 2月 1日),第35回(2022年 2月11日)

第36回(2022年 2月18日),第37回(2022年 5月20日),第38回(2022年 6月10日),第39回(2022年 7月22日)

第40回(2022年11月 2日),第41回(2023年 1月27日),第42回(2023年 4月26日),

講習会、シンポジウムほか

平成25年度土木地質研究ミニ講習会(2013年 8月23日) 講師:奥田英治氏(日本工営㈱)「土木地質の課題-古くて新しい、基本に戻ることの大切さ-」

平成25年度応用地質学会研究発表会(2013年10月24-25日) 口頭発表:「事例収集に基づく土木地質分野における現状と課題」

平成25年度応用地質学会研究発表会(2013年10月24-25日) 口頭発表:「東日本大震災をふまえた土木地質学の課題と提言」

平成26年度土木地質研究ミニ講習会(2014年 4月11日) 講師:大島洋志氏(㈱国際航業)「歴史と経験の両方に学ぶことの必要性」

平成26年度応用地質学会研究発表会(2014年10月29-30日) ポスター発表:「ダム基礎掘削面における地質タイプ別の地質図の正答率と調査密度」

平成26年度応用地質学会研究発表会(2014年10月29-30日) ポスター発表:「山岳トンネルの調査段階における地質調査数量の現状と課題について」

平成27年度応用地質学会シンポジウム(2015年 6月12日)「土木地質図の信頼性に関する課題とその対策」(公益(社)物理探査学会との共催)

平成29年度応用地質学会シンポジウム(2017年 6月09日)「土木地質に関するアウトリーチの目的とコンテンツの検討」 土木地質研究部会

平成30年度応用地質学会シンポジウム(2018年 6月29日)「土木構造物に関する最近10年の

主な地質災害の対応と課題」

平成30年度応用地質学会シンポジウム(2018年 6月29日)ポスター発表:「各地質体における山岳トンネル建設時の課題と特徴」「ダム建設時における各地質体の調査の課題と特徴」

The 2018 Annual AEG meeting/XIII IAEG Congress in San Francisco(2018年 9月18-22日) 口頭発表:「Concordance Rate of Geology and Rock Mass Class between Estimated and Excavated Maps in Dam Foundation Surfaces」 加登住委員

令和元年度土木地質研究ミニ講習会(2019年12月 5日) 講師:脇坂安彦氏(日本応用地質学会 会長(一般財団法人 ダム技術センター))「土木地質学における岩石学・鉱物学の活用」

令和4年度応用地質学会研究発表会(2022年10月13-14日) ポスター発表:「山岳トンネルにおける地質調査の留意点(断層破砕帯)」「山岳トンネルにおける地質調査の留意点(地すべり地帯)」

令和4年度土木地質研究ミニ講習会(2022年12月22日) 講師:原口 強氏(東北大学災害科学国際研究所特任教授)「地形画像診断の最前線」

幾多の困難を乗り越えて完成に至った証として、安産や学業成就のお守りとしても珍重されています。

本ポスターでは、名だたるトンネルの貫通石とともに、技術者たちの熱き想いをご紹介します。

注:貫通石は配布終了済みです。発注者、施工会社等関係機関へのお問い合わせはご遠慮下さい。

ポスター内の写真は、一部加工を行っています。

ご利用に際し、ポスターの全部又は一部を無断で複製、転用、改変、販売することは固く禁じておりますので、ご注意ください。

|  |

| 貫通石ポスターと2022年研究発表会での展示状況 ダウンロードはこちら |

アウトリーチ活動

研究部会

現地見学会

課題事例分析ワーキング

ダムワーキング

講習会、シンポジウムほか