| 日本応用地質学会東北支部 JSEG TOHOKU | |||

|

||

| 一般社団法人日本応用地質学会 東北支部 | ||

|

去る8月1日(金)に第31回支部研究発表会が無事終了いたしました。昨年同様に本研究発表会もオンラインとのハイブリッド形式で実施いたしました。 参加者は、会場:44名、WEB:18名で合計62名と多くの参加をいただきました。 以下では、当日の様子を簡単に報告いたします。   |

||

| 午前の部は、5編の発表がありました(座長:村上幹事、副座長:新山幹事)。発表内容については自由テーマで、大学で研究したテーマや事例紹介など多岐にわたる内容でした。 1編目は学生時代の研究の発表で、ストロマトライトの形成に関わる浅海底熱水の存在の証明に関する研究でした。2編目は、転石の形状調査の事例紹介で、斜面の転石の埋まっている未知の部分を高周波衝撃弾性波を用いて推定する手法で、実際の斜面の落石・転石調査において有用であると感じました。3編目は、地質技術者育成のための実習の紹介で、地質・地盤リスクに関する不確実性を含めたものの考え方や露頭やボーリングなどの地質情報の捉え方、また、3次元的地質構造を把握する為の実習事例などの紹介でした。4編目は、群発地震の発生で心配されるトカラ列島周辺の地形・地質に関するもので特に宝島の地質にフォーカスした発表でした。5編目は、NUMOの文献調査の内容と実施状況の紹介で、放射性廃棄物の最終処分地の選定に必要な調査の概要(段階的な調査)と、そのうちの初期段階の調査である文献調査の内容とその具体的な調査結果(評価)に関しての発表でした。   |

||

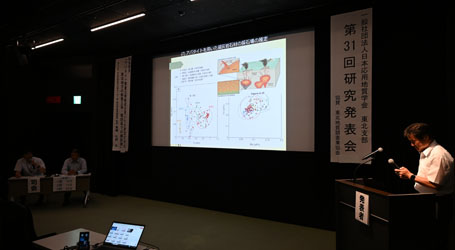

| 特別講演は、「アパタイト微量元素組成を用いた火砕流の対比:東北地方の新第三系-第四系での検討例」と題して、髙嶋礼詩氏(東北大学学術資源研究公開センター長、総合学術博物館長 教授)に講演していただきました。 講演の主な内容は、アパタイトを用いた火山灰や火山砕屑岩の対比・同定に関する物でした。埋没続成や風化に強いとされるアパタイト中の微量元素の量比が噴出源や年代により明瞭に区分され対比可能であることを、阿蘇カルデラの例、十勝火砕流堆積物の例、広瀬川凝灰岩の起源に関する研究例などで説明していただきました。微量元素の量比が給源や年代によって、明瞭に区分されることに驚きました。 後半では、今回の特別講演をお願いするきっかけとなった荒砥沢地域の凝灰岩の年代と供給源の解明に関するものでした。今まで、年代等が別々とされていた荒砥沢地すべりの崖に露出する中新統とされていた凝灰岩と第四紀とされていた溶結凝灰岩を対比した内容でした。この結果、これらの凝灰岩のアパタイト組成に変化はなく、しかも年代測定結果でも年代にほぼ違いがないことが判明しました。つまり、火山噴出物はほぼ同時期に噴出し、供給源も同じであることが示唆されました。栗駒地域の凝灰岩類の分布については不明な点も多く、この分析方法を用いるなどした今後の調査・研究が期待されます。 講演後の質問では、アパタイト以外に続成作用に強い鉱物はあるのか?アパタイト組成の類似性の評価の仕方は?などの質問があるなど、興味は尽きないようでした。  |

||

| 午後の部は、5編の発表がありました(座長:杉山幹事、副座長:中原幹事)。午後のセッションは、地震や災害に関する内容が主でした。 1編目は、トカラ列島の群発地震の時系列の分布状況、および2000年伊豆諸島群発地震と対比しその類似性などからその震源メカニズムなどを考察する内容でした。2編目は、仙台湾に伏在する活断層の評価に関する発表でした。仙台湾に確認される2つの海域断層について、地質構造(反射法データなど)から考察される長期評価、そしてその2つ断層の連動などの考察を行っていました。3編目は、断層の幾何学的な形状から活動性評価を行った事例紹介でした。断層の地表トレースによる幾何学的な構造不連続(ステップや屈曲)に関して、破壊伝播確率を用いて評価する内容でした。4編目は、荒砥沢地すべり周辺地域の地質についての発表でした。カルデラ構造や地質分布の不確定な問題について改めて提起していました。特別講演の内容とも関連しており、一部については新たな道が開けた可能性があります。5編目は、応用地質学会災害地質研究部会で活動を続けている「災害記念碑」に関する内容で、昭和三陸津波記念碑の建立の経緯や、東日本大震災後の記念碑に行方などについて事例を紹介しました。   |

||

| |

||

すべての発表の後には総合討論が行われました(座長:新山幹事、副座長:橋本幹事)。時間は短かったものの、当日の発表に関する質問や意見が交わされました。最後は菖蒲副支部長の挨拶で閉会となりました。    |

||

| 討論会終了後は場所を移し、意見交換会を行いました。場所は、「レトロバックページ」。参加者は33名。特別講演をしていただいた髙嶋氏をはじめ多くの方に参加していただきました。また、若い世代の人の参加も目立ち、今後の東北支部活動の活性化に期待が持てます。最後は「伊達の一本締め」でお開きとしました。 総会~特別講演・討論会~意見交換会とご参加下さった皆様、誠にありがとうございました。    |

||

| ************* お問い合わせ先 *************** | ||

一般社団法人日本応用地質学会東北支部事務局 〒983-0043 仙台市宮城野区萩野町3-21-2 応用地質㈱東北支社内 (事務局担当:菅野、石川) TEL:022-237-0471 FAX:022-283-1801 E-mail:tohoku@jseg.or.jp ホームページ:http://www.jseg.or.jp/tohoku/ |