令和7年 応用地質学講座 結果報告

デジタル地形データの応用地質学的活用 ― フリーGISソフト・QGISを利用して ―

が9/26(金)に名城大学で開催されましたので結果をお知らせいたします.

概要

開催日:2025年9月26日(金) 13:00~17:30

場所:名城大学天白キャンパス理工学研究実験棟Ⅱ(261) Web併用

講師:小野山 裕治(国際航業),高見 幸恵(川崎地質),永田 秀尚(風水土),藤井 幸泰(名城大学),篠田 繁幸(国際航業),加藤 靖郎(川崎地質),日野 康久(KANSO テクノス),葛木 建大(ナチュラルコンサルタント),松本 翔(国際航業)(敬称略・順不同)

受講料:会員(日本応用地質学会員,地盤工学会員,中部地質調査業協会会員,日本地質学会会員の方):2,000 円,非会員:3,000 円,学生:無料

CPDH:3.5単位

プログラム

13:00-13:05 開会の挨拶(中部支部長:大谷 具幸氏)

13:05-13:20 webGIS 体験(地理院地図サイトの活用)(講師:篠田 繁幸氏)

13:20-13:50 GIS 基礎理論(GIS とは,GIS の利点)(講師:藤井 幸泰氏,松本 翔氏)

13:50-14:00 オープンデータの活用と留意点(講師:高見 幸恵氏)

14:00-14:30 地質分野での GIS 活用(地形・地質情報,活用事例)(講師:日野 康久氏,加藤 靖郎氏)

14:30-14:45 休憩

14:45-16:00 QGIS の紹介(基本機能,業務での活用事例)(講師:高見幸恵氏,加藤 靖郎氏)

16:00-17:25 地形判読事例の紹介(地形判読の基礎,地形判読の事例)(講師:小野山 裕治氏,永田 秀尚氏)

17:25-17:30 閉会の挨拶(中部副支部長:小西 純一氏)

当日の様子

それでは当日の様子を紹介していきます.

当日は,Web参加を含め60名近い方々が参加してくださいました.みなさま,ありがとうございました.

日本応用地質学会中部支部長の大谷先生(岐阜大学)より開会の挨拶です.

最初の講義は,国際航業(株)の篠田氏(中部支部副支部長)より,「Web GIS体験(地理院地図サイトの活用)」です.

地理院地図のサイトでは,様々な地図が表示できるとともに自分で標高段彩図が作れるという操作ができます.

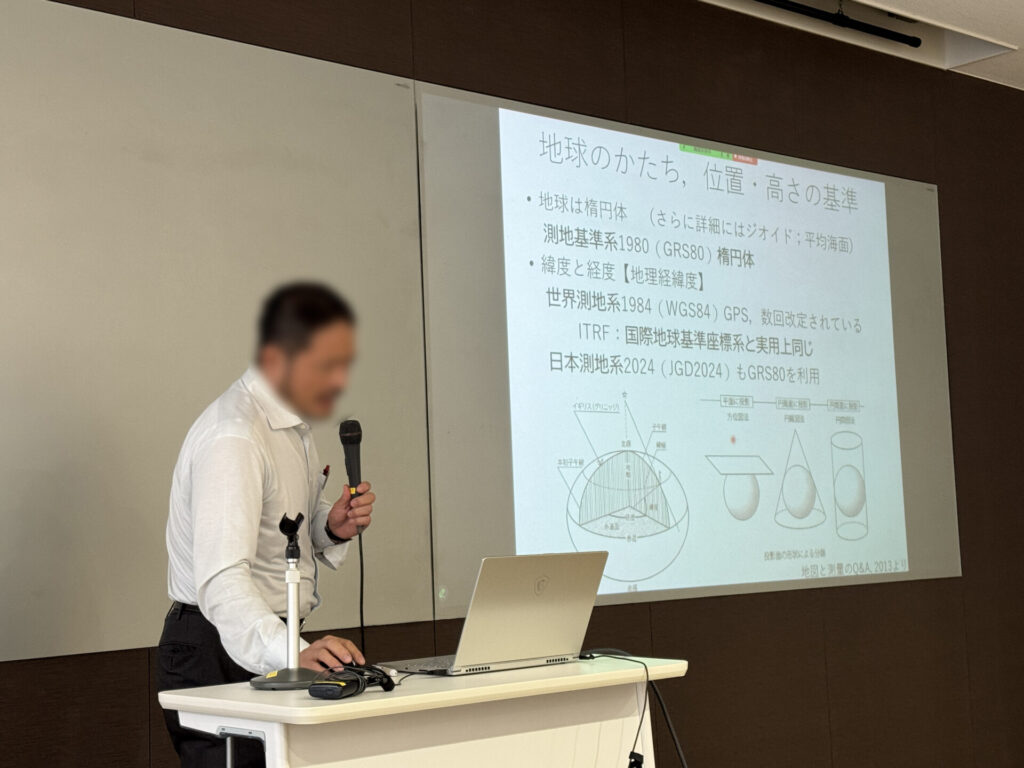

2番目の講義は,名城大学の藤井先生による「GIS基礎理論 GISとは」です.

ここでは,楕円の形をした地球の表面を平面として表すことなど,基本的なことを講義していただきました.

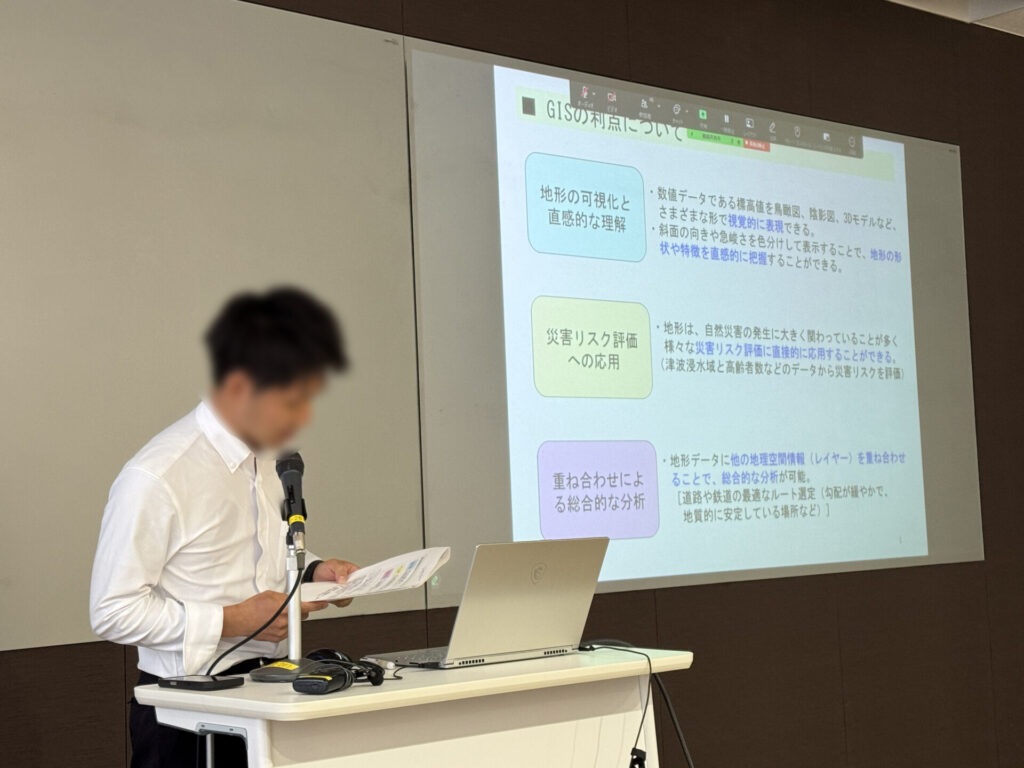

3番目は,松本氏(国際航業(株))による「GIS基礎理論 GISの利点」です.

ここでは,今まで紙の資料であった地図情報などをGISを利用するとどんな利点があるのか,といったことを講義していただきました.

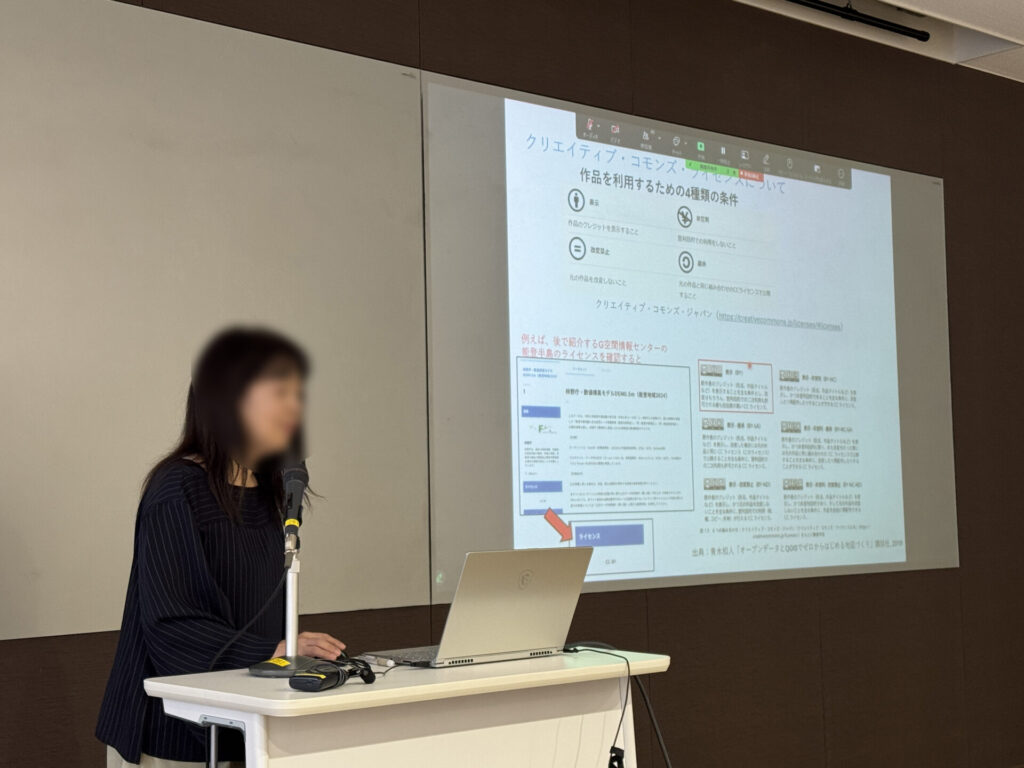

次は,高見氏(川崎地質(株))による「オープンデータの活用と留意点」についてのお話です.

GISデータはインターネット上に数多く公開されており,業務などで簡単に利用することができます.

しかし,それらは著作権があるためクレジットを表示したり,二次配布の禁止や,加工の禁止など様々な制約があります.

そういった活用の留意点をお話しいただきました.

ここまでは,GISの基本的な講義でした.

ここからは,実際にGISのを応用地質の分野で活用するには,という実務的な講義をいたしました.

ここでは,「地質分野でのGIS活用 地形・地質情報」を日野氏((株)KANSOテクノス)から,「地質分野でのGIS活用 活用事例」を加藤氏(川崎地質(株))から講義いただきました.

インターネット上に公開されている様々な地質関係のGISのデータの紹介と,実際にそれらを使うことで業務においてどういったことに活用できるのか,といった点についてお話しいただきました.

さて,ここからはWebGISではなく,QGISというフリーソフトの紹介と活用事例のお話でした.

「QGISの紹介 基本機能」として,高見氏(川崎地質(株))に再登壇していただき講義していただきました.

QGISのインストールから,市販されている書籍の紹介,QGISの基本的な操作をご紹介いただきました.

次は,「QGISの紹介 業務での活用事例」と題しまして,葛木氏(ナチュラルコンサルタント)から講義いただく予定でしたが,事情により登壇することができず,ピンチヒッターとして加藤氏(川崎地質(株))に再登壇していただきました.

ここでは,地図を作成しポイントを作成したり,縮尺の変化,様々な地図の重ね合わせなど,地質関係の報告書を作成するにあたって必要な作業方法を講義していただきました.

QGISの操作方法は,講義中に聴講者に実際に操作していただくのが一番良いのですが,そのためには聴講者が操作を完了するまで待ち時間を必要としたり,操作トラブルによる中断などが考えられるため,今回の講義ではハンズオンではなく座学のみといたしました.

その代わり,後日,聴講者が独習できるように配布資料を丁寧に作り込むことにいたしました.

ここまでの講義が,主にGISがどんなもので,実際に業務に活用するにはどのようにすればよいかといったことの講義でした.

ここからは,業務で重要となる地形判読についてGISを交えた講義となります.

国際航業(株)の小野山氏から「地形判読の紹介 地形判読の基礎」と題しまして,主に道路の防災点検について地形判読がどのように役立っているのか,またその中でGISがどのように使用されているのか,といったことについて講義いただきました.

最後は,中部支部の顧問である(有)風水土の永田氏より「GISベースの地形判読・解析にあたっての留意点」を講義していただきました.

ここまでの講義では,GISを活用することで業務の効率化や成果品の品質を上げることができると,ある意味盲目的にGISを信頼して使用することばかりでしたが,ここではGISの利用には留意することが数多くある,といったお話をしていただきました.

当日は,半日という短い時間の中で,GISの紹介から使い方,実践的な業務の話など盛りだくさんでしたので消化不良になった面もあったかと思います.

そのため配布資料は丁寧に作り込み,後日独習できるように取り組みました.

今回の講義が聴講者の方々,ひいては応用地質学に携わる方々の役に立ち,安心・安全な世の中になる一助となれば幸いです.