令和7年度 現地見学会の結果報告

令和6年能登半島地震被災地 現地見学会

令和7年度の現地見学会の様子を紹介します.

今回の見学会は,令和6年能登半島地震(以下,能登半島地震)被災地の現地見学会でした.

実は,能登半島の見学会は昨年度に計画しておりましたが,令和6年9月能登半島豪雨(Wikipedia)が発災したため開催直前に延期することになりました.

そして,1年の延期後,2025/10/31,11/1に実施することができましたので,その様子を紹介していきます.

見学場所はどこ?

見学したコースは上の図の予定でしたが,道路工事などで移動に時間がかかったため見学できなかった場所もあります(地図はGoogleマップを使用).

見附島

最初の見学地は,見附島です.

海岸から少し離れた場所にこのような岩(島?)があるだけでも珍しいのですが,これが能登半島地震前は船のような形をしておりました.

震度そのものが大きかったこともあると思いますが,左右に支えるものが無いため揺れに弱かったと思われます.

photo: Qurren (トーク) Taken with Canon IXY 430F (Digital IXUS 245 HS) - 投稿者自身による著作物, CC 表示-継承 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36677004による

上の写真が地震前の写真です.(Wikipediaより引用)

見附島では,2025年8月末に上の写真のような縁結びのモニュメントが設置されました.

これは「一般財団法人ポケモン・ウィズ・ユー財団が石川県と結んだ包括連携協定に基づき、観光振興に関する取り組みとして設置されたもの(https://www.city.suzu.lg.jp/site/kankou/22806.html より引用)」だそうです.

見学会での御縁もありましたので記念撮影させていただきました.

ちなみに,「LOVE」の「VE」のあたりに遠く見えているのが北アルプスです.快晴であれば素敵な景色が見られるのではないでしょうか.

若山川沿い

さて,見附島の次は若山川沿いの地面の段差地形の見学です.

こちらの段差は地表に表れたということで,「活断層」なのか,地盤の変動によるものなのか,が議論されているところです.

HP作成者である私は今回の見学地では,ここが一番気になる見学地でした.

段差地形がよく分かる角度から撮影したものです.一つ前の写真の奥側から撮影しています.

人の大きさで段差の高さがなんとなくお分かりいただけると思います.

「若山川」,「地震」,「段差」をキーワードにインターネットを検索すると発災後の写真を見ることができます.

先程の段差地形から100mほど上流です.

こちらでは左横ずれが観察されます.写真の黄色点線は道路の側溝を描いていますが,側溝がズレているのがわかります.

自分から見て向こう側が左にズレているので「左横ずれです」.

あれ?じゃあ反対側からみたら逆になるんじゃないの?と思われるかもしれませんが,反対から見ても左横ずれになります.

こちらも若山川沿いです.段差地形から下流へ車で数分走った場所です.

ここでは写真の奥側が2mほど隆起しておりました.

もともとこのような地形ではなかった証拠に,上の写真で電線が地面近くになっているのがお分かりいただけると思います.

上田長地区の地すべり

若山川の次は,上田長地区の地すべりです.

こちらでは地すべりによってすべった土砂が,山沿いの道路や民家を埋めてしまったという被害が出ました.

現在,地すべりを避けるように仮設道路が接地されています.

こちらについては対策工検討のための調査が実施されていました.

ここまでが10/31(金)の見学地でした.

14名の見学者が宿泊できる場所が周辺にはありませんので,志賀町の宿泊先まで移動して1日目を無事に終了しました.

ここから2日目(11/1(土))の見学のご紹介です.

琴ヶ浜の崩壊

2日最初の見学地は,能登半島の西海岸にある琴ヶ浜です.

ここは「鳴き砂」と言われ,砂浜を踏み歩くと「キュッキュッ」と音がするとのことです.

見学当日はその音を聞くことはできませんでした.

上の写真のとおり,能登半島地震により大規模な崩壊が発生しました.大小さまざまな大きさの岩塊が砂浜に到達している様子がわかると思います.

ここは海水浴場ですので,「もし夏に地震が発生していたら」と思うと背筋がゾッとします.

トトロ岩

琴ヶ浜から数百m北には,ジブリアニメで有名な「トトロ」のシルエットに見える「権現岩」があります.

こちらも能登半島地震により,そのシルエットが崩れてしまったとのこと.左耳が取れてしまっていますね.

黒島漁港

トトロ岩の次は黒島漁港です.

黒島漁港周辺では,まだ屋根がブルーシートに覆われている住宅が目立ちました.

こちらが黒島漁港です.

ここでは地盤が約4m隆起した場所です.上の写真は広大な砂浜が広がっていますが,よく見るとテトラポッドが写真右側に見えます.

テトラポッドは海の波の影響を軽減するためのものですので,テトラポッドの設置場所は海となります.

ですが,ここではテトラポッドは海岸線からかなり陸地にありますので,海岸付近が隆起して海岸線が後退したことがわかります.

砂浜を少し海岸線まで歩いてみました.

コンクリート岸壁の白くなっている部分が,能登半島地震前の海水面となります.

総持寺

黒島漁港の次は総持寺です.

総持寺は,2007年の能登半島地震でも被災をいたしました.

とても立派です.実際に見ると圧巻でした.

こちらでは案内をお願いしてお寺のお話から地震の被災状況などについてもお話を伺うことができました.

こちらの岩は,詩が刻まれているのですが能登半島地震により,前と後ろ(表と裏)が180度回転したとのことです.

上の写真は参道から撮影しているのですが,岩の裏側が見えてます.

参道の裏側に回ると,岩の表側を見ることができます.

地震の揺れの凄まじさを思い起こさせます.

建物も被害を受けておりました.

土壁も崩れ,地面の縁石(?)もズレております.写真左奥では,灯籠が倒れたあとも見えます.

蛇喰(じゃばみ)地すべり

総持寺の次は,蛇喰(じゃばみ)地すべりの見学です.

この地すべりは山間部で発生したため,対策工事などは進んでおりません.

非常に大きな地すべりが道路をズタズタに引き裂いている様子を見ることができました.

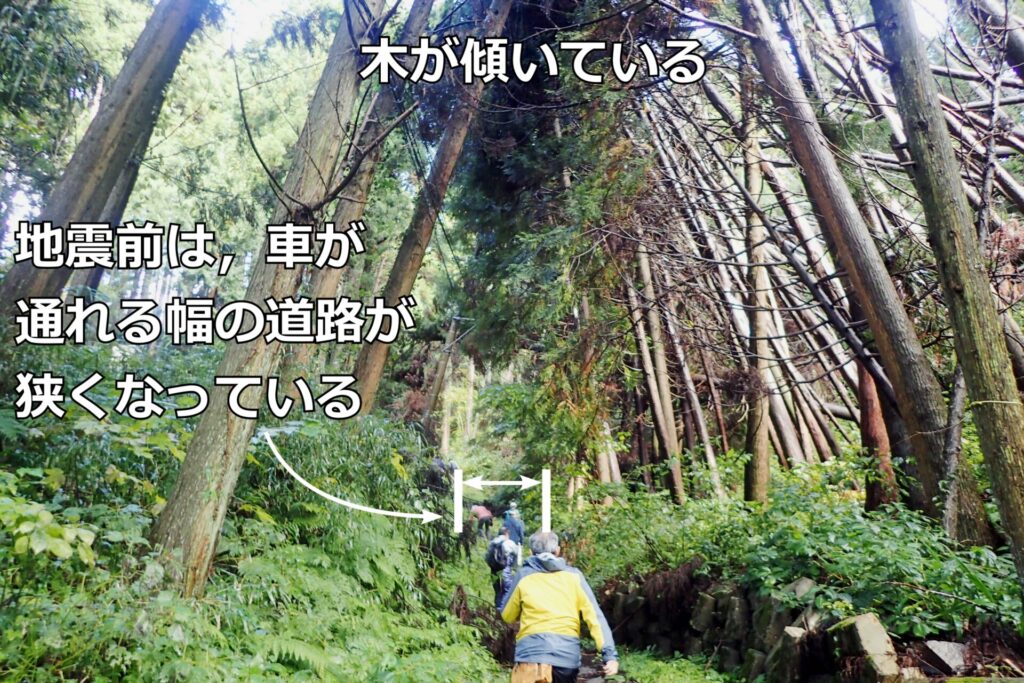

上の写真は,アスファルト舗装された1車線の道路を人が歩いているのですが,道路の左右の木は道路側に倒れており,地面が動いていることがわかります.

また,人の大きさからも分かるかもしれませんが,道路幅が狭くなっておりとても車が通れる幅ではありません.これも左右の地面が道路に迫ってきている証拠となります.

さらに,写真からはわかりにくいと思いますが,人の歩いている高さに着目すると,とても車で登れる傾斜の道でないことがわかります.これも地面が隆起したり沈降したりすることで,道路がメチャクチャになっていることがわかります.

反対側から見ると道路の亀裂・段差がよくわかりました.

白米の千枚田

今回の見学会の最後の見学地,白米の千枚田です.

実はまだこの他にも見学する予定だったのですが,道路事情などにより見学地を減らさざるを得ませんでした.

白米の千枚田は,地すべりでできた緩傾斜面を利用して棚田をしている場所です.

能登半島地震でも地割れができたりしたそうです.

白米の千枚田では,偶然にも虹(しかも2重)がでておりました.

2日間にわたり被災地ばかりを見ておりましたので,気持ちも重くなっておりましたが,この虹で少し気持ちが和らいだ気がいたしました.

市ノ瀬地すべり

上の写真はバスの車窓から見た,大規模な市ノ瀬地すべりです.

残念ながら時間がなく,市ノ瀬地すべりは移動中に車窓から見るだけといたしました.

今回の見学会は,会社,大学など所属,経験や年齢も異なる方々が一同に介し能登半島地震の被災地を見学することで,様々な議論を行い,応用地質技術者のレベルアップを図ることができました.

このような活動を通して災害に対する理解と対応力の向上のお役に立てれば幸いです.